Shintaro Yamanaka Laboratory

review

第11回建築レビュー

後期の研究室会議は3年生のプレゼミナールも合わせて行われ、山中の初回講義となった。研究室会議内で講義が行われるのは研究室初の試みである。なお、山中の講義が行われるプレゼミナール前半3回の間は学生による建築レビューをお休みとする。

-ゼミナール#2「連続体」/講義:山中-

ゼミナールは山中が執筆したアルケー&テクネーの原稿の読み合わせをしながら進められる。この原稿では二つの建築の対比によって、建築のアルケー(根源)とテクネー(技術)を読み解いてゆく。今回の講義は「連続体」をテーマとして行われた。 山中から3年生への前置きとして「設計がしたくなるような話をする」と一言あったのが印象的だった。

グッゲンハイム美術館 × オランダ大使館

「動線体」

まずは「連続体」の最も顕著な例としてF・L・ライトの「グッゲンハイム美術館」の話から始まった。最上階からスロープによって展示品を鑑賞しながら降りてくる動線が有名な美術館であるが、今回は構造の面白さに着眼された。外観も内観も構造が切れているように見えるが、外周部の壁柱によって螺旋的空間が支えられている。レム・コールハース設計の「オランダ大使館」、「パリ大学ジュシユー校図書館」の2作品は図と地の反転の手法が用いられ、前者は市民開放される部分がトンネル状に連続して構成され、後者はスラブの連続で空間が構成されている。それぞれ連続する空間を作ることが目的となっている。青木淳設計の「潟美術館」はグッゲンハイム美術館の影響を受けていると考えられるが、構造体は中央の壁であり、外壁はカーテンウォール、床はキャンチレバーとなっている。

菅野美術館 × ゲント市民ホール

「三次元的に空間を接続させる」

これまで挙げた作品に対して、阿部仁史「菅野美術館」、伊東豊雄「ゲント市民文化フォーラム案」は連続することを目的にしている訳ではなく、構造体自体が連続する作品である。「空間体験を設計できる連続体の面白さ」連続的な建築の魅力はシークエンスによって空間体験を設計していけることである。しかし、どのように設計するかによって連続体だけで完結してしまい、外観や内部が単調になるという点に注意しなければならない。

これら、連続体としての建築は、視覚的な連続性だけでなく、動線的な連続性やベンチレーションの連続性、構造上の連続性なども関係付けられ、柱や梁から構成されるラーメン構造とは異なる建築空間や建築システムを実現している。

卒業設計を控える3、4年生はもちろん、修士の学生にも改めて設計の一つの手法として「連続体」の面白さが認識されたように思う。また、空間の魅力を伝えるための工夫がされた図面や模型写真がいくつか取り上げられていたのが印象的だった。自分の設計した空間を疑似体験させる表現の仕方やプレゼンの能力の必要性が伝わる講義だった。

修士研究

修士は設計も論文も中間発表を控えている。進めるべきところまできちんと準備して中間発表を迎えたい。

卒業研究

4年生は前期の論文を終了させ、11/6 には三大学発表会もあるため早めに設計に移るように指導を受けた。

後期は前期よりも研究室会議が長時間に渡るため、疲れも出てくることと思う。しかし、積極的に発言していく姿勢は今後も各自意識して保ってほしいと思う。

長島

【参照資料出典元】

-

1.“フランク・ロイド・ライトと現代” /

-

2.“El croquis 132” / El Croquis

-

3.“新建築2006:03” / 新建築社

-

4.“El croquis 123” / El Croquis

オランダ大使館

内観/コンセプト模型

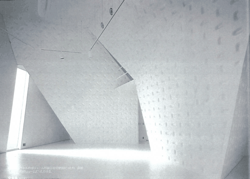

菅野美術館

内観/空間ダイアグラム

グッゲンハイム美術館

内観

ゲント市民ホール

模型全景/コンセプト模型