Shintaro Yamanaka Laboratory

review

第6回建築レビュー

日増しに暑さがつのってきた7月初旬、第7回目の研究室会議が開かれ、今回は建築レビュー、卒業研究6題と修士設計2題の発表が行われた。研究が進行するにつれて行き詰まってきた4年生の出席人数の減少が目立ってきている。

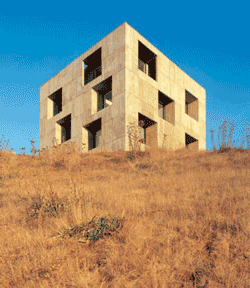

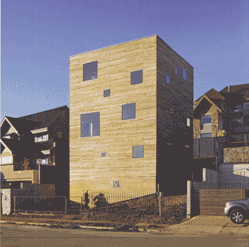

ー建築レビュー#6「PEZO VON ELLRICHSHAUSEN」

/発表者:奥富(M1)ー

第六回目となる建築レビューをM1奥富が担当した。

チリを中心に活動しているマウリシオ・ペソとソフィア・フォン・エルリッヒスハウゼンの二人で主催している建築家の三作品をとりあげ、彼らのつくりだす多様な空間構成を巡って有意義な議論がなされた。

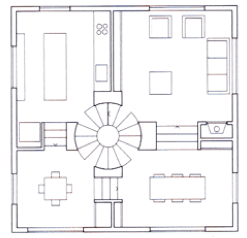

彼らのつくりだす空間は肌理の粗いコンクリートの壁、機能的に配置された動線、様々なレベルに設定された床スラヴ、大きく穿たれた開口といった操作が特徴である。「ポリハウス」、「ガゴ・ハウス」、「フォスク・ハウス」いずれの住宅建築も建築面積が70㎡以下という限られた平面寸法に対して、東西軸と南北軸の直行する田の字の軸線によって平面形を規定している。そこで規定された四象限上の各々の床レベルを機能に応じて設え、そこを壁で包み込むのだが、その壁を穿つ開口の位置と寸法を調整することで住宅の内部空間に多様な関係性を与え、その操作が同時に外観の表情(ファサード)をもつくりだしている。そのため外観は正面性のない彫刻のようなオブジェにも見えてくる。

特に「ポリハウス」では、建築の最外殻に巻き付くように時計回りの外部階段と反時計回りの内部階段が設けられ、その動線空間の厚みが内部と外部の間に、ある余白のような緩衝空間を生み出し、そこにいる人がまるで別次元にいるような印象を与えている。また2m×2m程度の開口を穿っていくことで、開口でもあり通路でもあるような、ヒエラルキーのない穿たれ方により、迷路性があり行為が見え隠れする空間構成となっている。それはコンクリートの壁を成形する型枠を室内の仕上げ材としても用いることで、コンクリートの表情と仕上げ材とが同等の質感を演じることでさらに顕著となっている。

ー卒業研究ー

8月26日に前期成果物を発表することになっている4年生にとっては、そろそろ

仮説を立て研究をまとめる見通しを立てたいところであるが、なかなか苦悩している。その中で浜田は、住宅展示場の地道な現地調査及び文献調査を続けたことで、非常に興味深いデータが揃ってきており、また本人のプレゼンテーションスキルも上がっていた。各回のゼミに真剣に取り組んでいた成果が見えた。

ー修士研究ー

7月20日には今年の第一回修士設計中間発表が行われる。まじかに迫った中間発表に向けて今回は各々が扱っているテーマやその方向性の最終確認がなされた。それぞれのタイトルとして、朝倉ははこだてまちなか大学、亀井は東京2020オリンピック選手村計画、矢嶋はクアオルトを参照にした伊香保温泉石段街再生計画で進めていくこととなった。

ー組織の一員であることを意識するー

研究室に所属した一人ひとりが組織の一員であることを意識した行動をとることが欠けてきている。今後はゼミ合宿など団体で行動する行事が多くなってくるため、しっかりと連携のとれる体制をつくりたいものである。一回一回のゼミに取り組む姿勢から見直し、結果自分のためになる土壌を率先して耕せる人間を生み出せる研究室になることを願っている。

矢嶋

【参照資料出典元】

1.a+u 2013年6月号/新建築社

2.a+u 2010年6月号/新建築社

3.a+u 2009年1月号/新建築社

ポリハウス

外観/2F平面図

ガゴ・ハウス

外観/2F平面図

フォスク・ハウス

外観/2F平面図