Shintaro Yamanaka Laboratory

review

第3回建築レビュー

新体制での研究室会議も前期の折り返しを迎え、4年生からも積極的に質疑が出るようになり議論が活発になって来た。意見を出せるようになると自分の思考力も育つので、全員が意見出来るようになるような環境づくりに力を入れたい。

ー建築レビュー#3「Daniel Libeskind」/発表者:松村(研究生)ー

第3回建築レビューは「Daniel Libeskind」。彼は脱構築主義の建築家で、建つ事のない建築ドローイング「マイクロメガス」が有名。戦後のポーランドに生まれ、アメリカに移住する。今回紹介された2つの作品の他にも北帝国戦争博物館やフェリックス・ヌスバウム美術館などで知られる。

■Jewish Museum Berline

ユダヤ系の両親を持ち、その両親が奇跡的に生存されたこともあり、コンペで勝ち取ったユダヤ博物館は力強い空間が特徴的である。コンペは1988年に行われ、当博物館は旧館コレギエンハウスの横に併設された。

○方向性をもつ平面

平面は一目でわかるように荒々しいジグザグの形状をしている。しかし、地下階を見ると何本もの軸方向で構成されていることがわかる。山中は、このリベスキンドの設計を「加算的設計」と考察した。

○破綻させ、成立させるバランス感覚

軸方向を持ったボリュームを横断する一直線のボイドがある。かつてベルリンの壁が建っていた場所である。線を加えて作り上げ、再び壊してゆく設計がリベスキンドの設計である。

この破綻させる行為は平面に限らない。傷つけるように無秩序に開けられたファサードや、左右の壁を分断した構造的に難しい階段にもその破壊行為は見られる。この階段には、戦争の不安感を反芻させる空間をつくりあげる工夫として、構造を持たせる工夫として、斜めの梁がいくつも突き出している。このように破綻している建築を成立させるための構成も見所である。

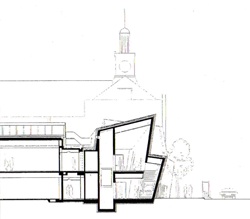

■METROPOLITAN UNIVERSITY GRADUATE CENT

ER

閉鎖的な大学に、大学と市民を繋ぐ建築が建てられた。中には、市民も利用しやすい一般開放部(ホールやレクチャールーム)が設けられている。

○断面的にボリュームを重ねる

先ほどのユダヤ博物館が平面的に重ねて空間を構築した設計だとすると、こちらのメトロポリタン大学は断面的に重ねて空間を構築した設計である。斜めの3つのボリュームを重ね、内部で繋げる。この手法により正面を持ちながらも威圧感を与えず、市民も入りやすいエントランスになっていると思う。

—卒業研究—

研究室のプロジェクトで忙しい中両立を図り、努力している姿が見え、4年生にはとても期待している。しかし、テーマが決定しきれていない人が多い。週に1度の研究室会議の他にも能動的に研究に取り組み、院生に相談することが必要である。

―修士研究―

各自模索しているが、いまいち停滞しているように感じる。研究の方向性と最終的な着地点を視野に入れ、そのための積み重ねが必要。中間発表が減った分、スケジュール能力が問われる。院生同士で更に高めてゆきたい。

中野

【参照資料出典元】

-

1.Studio Daniel Libeskind

METROPOLITAN UNIVERSITY GRADUATE CENTER

外観/内観/1F平面図/断面図

Jewish Museum Berline

外観/内観/平面図